「お医者さんに頼らなくてよくなる」はじめての中医学

「西洋医学では説明しきれない身体の不調を改善したい……」

「今の健康をこのまま維持したい……」

「自分や家族の健康を、自分で、普段の生活で、守っていきたい……」

みなさん、そんな風にお思いですよね。

ところが、自己流の健康法や、流行の健康法を鵜呑みにして実行してしまい、かえって健康を損ねてしまう方もいらっしゃいます。

例:一日水を●リットル飲みましょう、温活のため生姜を毎食&お茶に入れて摂ってます、など

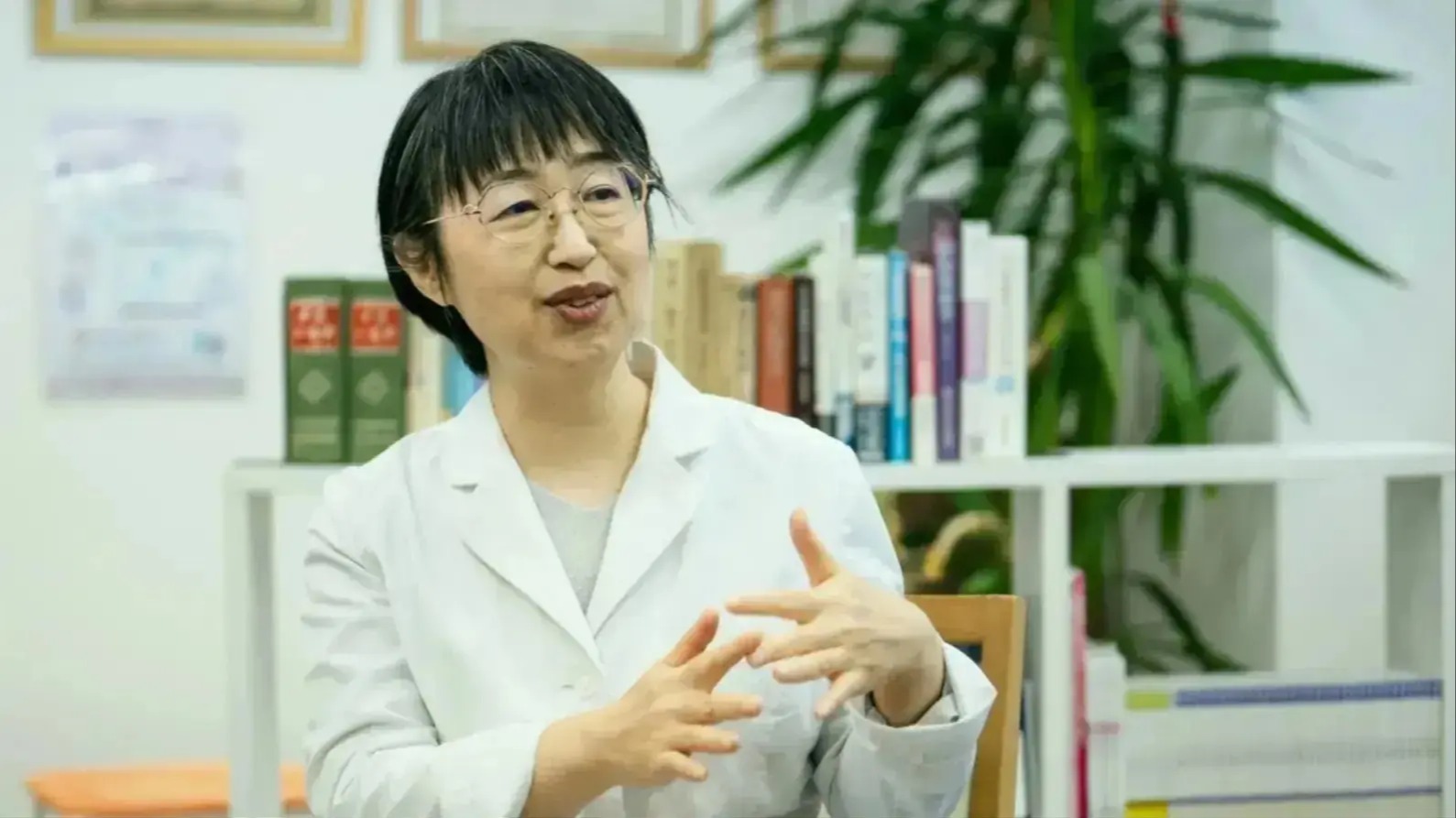

あるひとにはとても効果のある健康法でも、合わないひとがそのまま採り入れてしまうと、効果が出ないばかりでなく、かえって不調を引き起こしてしまうこともあります。 どうして、自分に合わない健康法を、鵜呑みにして実行してしまい、身体を損ねてしまうのでしょうか。 それは、身体の仕組みと働き、自分の不調タイプを、正しく把握する方法を、学んだことがなかったからです。 中医学の簡単な基本を学ぶと、ひとりひとり異なる「あなたの身体に合った養生法」を自分で判断できるようになります。 あなただけでなく、ご家族の身体に合った養生の基本を、中医学を学んで、自分で実行できるようになりませんか?

中医学入門講座

自分や家族の健康を本気で考えている方のための 「お医者さんに頼らなくて良くなるはじめての中医学」

は、全6講で、中医学の基本中の基本、- 「気」「血」の働きと不調のタイプ、タイプ毎の不調の見分け方&対処法(予防法)

- 「五臓」の働きと不調のタイプ、タイプ毎の不調の見分け方&対処法(予防法)

その方々の症状や生活内での行動を振り返ると、中医学を通して考えてみるとあてはまるようなことがあり、「そうだったのかぁ……!」と感じることが多々ありました。

また私自身の身体にも、思い当たる節がいろいろありました。 中医学に興味を持ったのは、その考え方が自然とともにあって、身体だけでなく心にも穏やかさをもたらせてくれるように感じたからです。 例えば講義の中でも、「呼吸は大事ですよ」とありました。 自然から新鮮な空気を良い気として体の中に取り込み、その気を身体中に巡らせるように、心身をいたわる。 私はまだ中医学の初歩をかじっただけなのでしょうが、それでも知っているのと知らないのとでは生活の気持ちよさが違ってくるように思います。講義は終わってしまいましたが、これからも少しづつ勉強しながら、生活の中に中医学を取り入れて、いい時もそうでない時も自然を見習うようにして生活していけたらいいなと思います。

ありがとうございました。Y.Mさん(開業準備中)

難しい中医学の用語を分かりやすく説明してもらえ、「五臓」のイメージ、「気」「血」が大事なものであると分かりました。

6講通して受講して、改めて「食事」と「睡眠」が基本だと思いました。 食事と睡眠に気をつけるのは、さっそくやってみましたが、これからも続けていきます。K.Iさん(主婦)

「わたしもムスメも●●なのは、『脾』が弱いからだと初めて分かった!これからは食事に気をつけます」

「最近風邪を引いたら治りがとても遅くて困っていたのが、過労で『腎』を消耗させたからだと分かったので、出張の回数を減らして養生します」

などなど、「ご自身の不調のタイプ」を把握して、今後の生活を「こう工夫していこう!」と活用する方、続々増えてます。 これからは、2人に1人100年生きる時代。 自分も家族も、健康で元気でいつづけるために、中医学のいいところをどんどん採り入れていただけたら嬉しいです。 もし「自分の/家族の身体に合った養生法を知って生活に採り入れ、健康を自分で守っていきたい!」と思われたら、ぜひこの、自分と家族の健康を本気で考えている方のための 「お医者さんに頼らなくて良くなる」はじめての中医学 全6講

で学んでくださいね。 全6講のカリキュラムは、このようになっております。

全6講のカリキュラムは、このようになっております。

第1講:元気の基本「気」「血」

第2講:「心」とメンタル

第3講:「肺」と抵抗力

第4講:「脾」と消化吸収

第5講:「肝」とイライラ

第6講:「腎」と成長・老化

●札幌リアル講座受講: 毎年2クール開催[4月開講クール・10月開講クール]

●オンライン受講: 動画配信中・いつでもどこでも、ご都合のよいタイミングで、繰り返し視聴できます

の2通りの方法で受講できます。 全6講で「気血」「五臓」をまとめて学んでしまうのが理想ですが、どちらも「第●講の単回受講」もできますので、ご自身の都合に合わせて自由に受講してください。 もちろん、ほかのところで学んだ方や、本を読んで独学した方の基礎固めにもお使いいただけます。自分と家族の健康を本気で考えている方のための 「お医者さんに頼らなくて良くなる」はじめての中医学

●札幌リアル開講/2025年上期4月スタート!

全6編

第1講:元気の基本「気」「血」

第2講:「心」とメンタル

第3講:「肺」と抵抗力

第4講:「脾」と消化吸収

第5講:「肝」とイライラ

第6講:「腎」と成長・老化